家族の絆をデジタルでつなぎ、高齢者の健康寿命を伸ばす(パナソニック ホールディングス株式会社)

NEWS 2024.8.15

パナソニック ホールディングス株式会社は「テクノロジー✕介護」の領域で、これまで数々の介護業務支援サービスを展開してきました。その一例が、見守り業務の負担軽減などの介護施設のサポートや、AIを活用したリハビリテーションにより要介護高齢者を元気にする取り組みなどです。そしてこのたび、これらの事業で培われた知見をベースに、より長期的な視点に基づく「デジタル同居サービス」展開への取り組みを新たにスタートしました。

同サービスの特徴は、高齢者だけでなく、要介護時期に差しかかった親を持つ子世代もサポートする点にあります。具体的にはデジタルツールの利用による、離れて暮らす親の見守りや生活支援などです。同時に、その際に収集するデータを活用し、高齢者の能力を最大限に発揮してもらう「自立支援」サポートも提供します。高齢者の生活実態から得られる客観的なデータに基づいて正確なアセスメントを実施、その評価に基づいて運動や生活支援プログラムなどを提供する。その結果として「高齢者を再び元気に」する社会の実現を目指すのです。

同社は今回「フレイル対策コンソーシアム」にも参加し、「デジタル同居サービス」の研究開発を進めていきます。その狙いを「健康な高齢者を増やしたいから」と語る山岡氏に、JDSCマネージャー兼理学療法士の阿部祐樹が、近未来の日本を見据えたサービス展開と今後の展望などを伺いました。

2040年以降の日本社会を見据えて

阿部祐樹(以下・阿部):

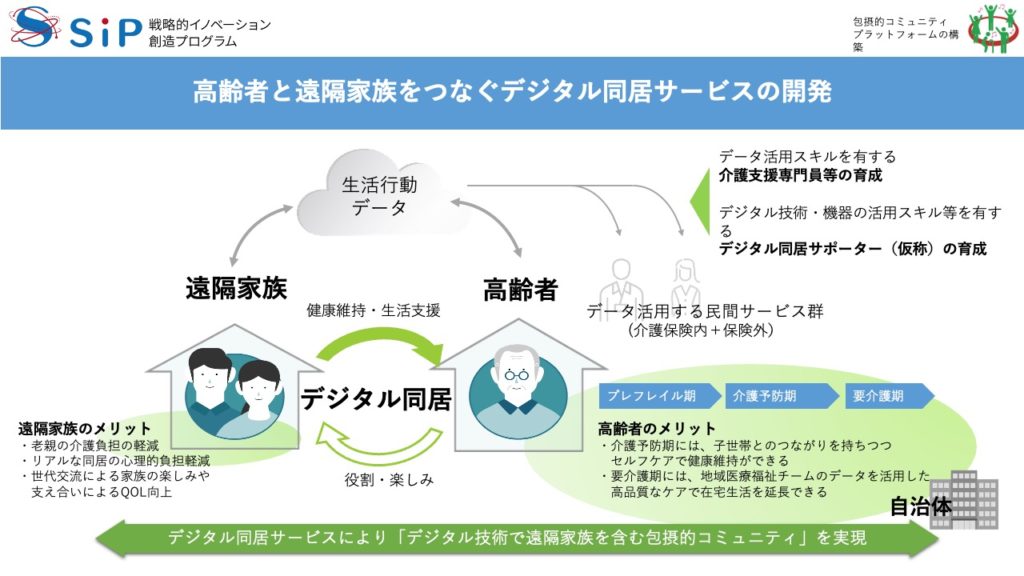

パナソニックが提案する「高齢者と遠隔家族をつなぐデジタル同居サービス」の研究開発は、内閣府のSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)の「包摂的コミュニティプラットフォームの構築」に採択されました。はじめに、このサービスの概要を教えてください。

山岡勝氏(以下・山岡):

「デジタル同居」という言葉が象徴するように、親世代と子世代が物理的には離れて暮らしていながらも、デジタルツールを活用するコミュニケーションにより、同居しているような心理的距離感で暮らせる。孤立や孤独をなくして、介護予防を実現するためのサービスです。

阿部:

物理的・心理的な距離間をデジタルで補うという発想ですね。このようなサービス開発をなぜ考えられたのか。その背景にはどのような問題意識があったのでしょうか。

山岡:

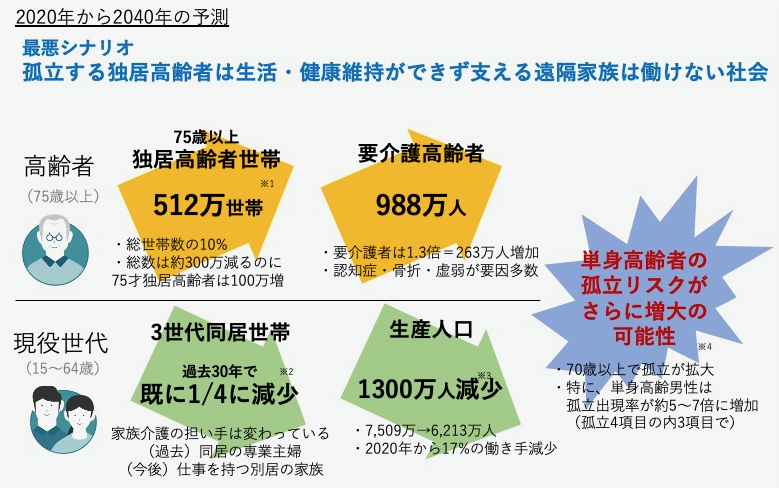

よく未来は予測不可能だといわれます。ただし、現時点でほぼ確定している未来像もあります。それは年齢別の人口推移です。だから団塊の世代が後期高齢者入りするタイミングで「2025年問題」が起こり、団塊ジュニア世代が65歳に達する段階で「2040年問題」が発生する。現状を放置しておくと、これからの日本社会ではさまざまな「問題」を引き起こされるのです。だから今のうちに、なんとかして問題を起こさないための手立てを考える必要があります。

阿部:

御社が開発に取り組むサービスは、高齢者増に伴う今後の日本社会の問題解決を目指しているというわけですね。

山岡:

2040年には高齢者人口がピークを迎え、全人口の約35%に達します。一方で生産年齢人口(15~64歳)は減り続けていき、深刻な労働力不足に陥るでしょう。整理するとこれからは要介護者が増え続け、独居高齢者も同じく増え続けていきます。要介護需要は高まり続けるけれども、どこまで需要に対応し続けられるのか。介護施設を増やすにしても働き手を確保する問題があります。さらに人口減少に伴っていずれは施設需要も減るため、むやみに施設を増やすのも難しい。現状を放置すれば、誰からもケアしてもらえない高齢者が急増しかねません。だから何とかして介護需要を抑制する必要があるのです。

介護を必要とする高齢者を減らす

阿部:

たしかに要介護リスクの高い方が放置されるような状況は見過ごせません。だからといって自治体による予防の取り組みにも限界があります。また、医療側も予防の取り組みには診療報酬が得られるわけではないですから、そこに人材を投入するという訳にもなかなかいきません。私たちも現状を把握していますが、互助の取り組みとして通いの場の形成によるフレイル予防対策も進められてはいるものの参加率は目標値の8%(全国平均)には至っていないという課題もあります。さらに、要介護の要因の1位である認知症を例にとっても、軽度認知障害は身体的フレイルと同様に早期対策にて一定数は改善することが明らかとされていますが、認知症対策事業では、既に認知症になった高齢者への対応に追われていて、その手前の予防・改善策までは手が回っていないのが実情です。ご家族との連絡も、要介護状態になった時点で初めて取れるケースも多く、そこからのご家族同士の話し合いはそう簡単にはまとまりません。

山岡勝氏

山岡:

だから要介護になる前の段階からの支援、つまり要介護にさせないためのサポートが大切なのです。これまで要介護状態へと移行するリスク要因としては、栄養や運動などが重視されてきました。ところが実はそうではなく、より重要なリスク要因が明らかにされています。それは孤独や社会参加からの孤絶です。その背景にあるのが、介護リテラシーの欠如です。

阿部:

介護リテラシーの欠如とは、高齢者自身を対象とする話でしょうか。

山岡:

親世代だけでなく子世代も含めて、老化に伴う介護予防をいかに進めていくべきかを考え直す必要があります。例えば、少しずつ弱り始めた高齢女性がいたとしましょう。この女性は年老いたとはいえ、まだ一人で自転車に乗って動き回ったりできる。ところが、ご家族からすれば、お年寄りが自転車に乗るなど危なっかしく見ていられない。だからつい自転車を取り上げて、家から出さないようにしてしまう。その結果何が起こるかといえば、一気に認知症が進んだりします。これなどはリテラシーの欠如が引き起こす典型的な問題事例です。

阿部:

とはいえ子世代が親世代と同居していれば、まだ何かと目が届くので安心ですが、別居している場合は心配ですね。

山岡:

一人暮らしで別居している親世代と子世代の間には、大きなギャップが生じがちです。親世代は自らの老いを自覚しつつも、できる限り子世代の負担にはなりたくないと考える。けれども実際にはヒヤリハット体験をしていたりします。一方で子世代も親の老いを感じていながらも、その事実に向き合えていないケースが多く、実際に親の健康状態を正しく理解できていなかったりします。

阿部:

親の健康状態を子世代が把握できないのは、大きなリスク要因となりますね。いずれフレイルが進み、転倒して骨折でもすれば入院となり、そこから退院する際には要介護状態となるケースが多い。別居中の親がいきなり要介護状態になると、子世代としては放っておけません。その結果誕生するのがビジネスケアラーと呼ばれる人たちで、その発現期は45歳ぐらい、まさに日本のビジネスを支えている世代の人たちです。子世代も親が要介護状態になった時の介護生活について具体的なイメージを持って、予め準備できている方は決して多くはありません。

山岡:

彼らが充分に働けないと、大きな経済損失につながります。経済産業省では、2030年にはビジネスケアラーが318万人となり経済損失額は9兆円にも上ると推計しています。働き盛りの人たちが充分に働けなくなれば、企業にとっても大きな損失となります。したがって企業サイドとしても、ビジネスケアラーを少しでも減らすサポートに力を入れるのが望ましいのです。

高齢者と遠隔家族をつなぐデジタル同居サービス

阿部:

企業サイドはもとより、そもそも子世代も少々コストをかけてでも親に対する負担軽減が望ましい。そこで今回SIPに採択された「高齢者と遠隔家族をつなぐデジタル同居サービスの開発」に取り組むのですね。

山岡:

これからの日本社会を見据えたうえで、求められるのは次の3つのテクノロジーだと考えています。まず健康寿命を伸ばすために、高齢者自らが介護予防やセルフケアできるテクノロジー、次がより高齢となり生活に助けが必要となっても、尊厳を守りながら一日でも長く自立生活を継続できるテクノロジー、そして同居していない子世代の心身の負担を軽減しつつ、家族としてのつながりを基盤に暮らしの満足度を高めるテクノロジーです。これらのテクノロジーをサービス化するにあたって、現状は市場分析フェーズで、まず親世代と子世帯に想定しているような困り事があるのかどうかを調べています。

阿部:

介護の現場をよく知る者としては、ぜひサービス化を実現してほしいテクノロジーです。いったん親が入院してしまってからでは、遅いのです。高齢の親が転倒・骨折によって入院してしまうと、要介護状態になる場合も多いです。その段階で子世代の世界は一変しますから。そうなる前の段階から注意しておけば、入院を防げるケースや遅らせられるケースも多くあるはずです。また、本人と家族ともに次前に心構えや準備も進められると思います。デジタル同居サービスによる生活や活動状態の可視化に活用するのは、パナソニックのデバイスやソフトウェアでしょうか。

山岡:

はい。たとえばアクティビティトラッカーのセンサーを活用して、高齢者の歩行状況や歩行時間のデータを収集します。状況によっては排泄センサーの活用も考えられます。また当社だけで進めるプロジェクトではなく、高齢者の生活の質を高めるために収集したデータを活用するスキル開発は国際医療福祉大学、またデジタル同居サービスの実用化と普及のために必要な人材育成には善光総合研究所、そしてフレイルに対するモニタリングから介入プランの作成などは筑波大学と協力体制を組んで進めていきます。

阿部祐樹

阿部:

センサー等から得られる情報によって生活状況の可視化を図るわけですね。親との距離感に戸惑いを感じ、敢えて同居を避けているケースでもデータを介すことで抵抗少なく親の生活状況を把握ができるようになる方も一定数いそうですね。お互い良い距離感を保ちながら状況を確認できるような関係性と言いますか、日本人には合っているのかもしれませんね。

山岡:

そうなんです。構想段階では、「デジタル襖(ふすま)」という概念もありました。完全に相手のカタチや音がわからないような壁ではなく、お互いの存在をある程度認識しながら生活できるような、声をかければいつでも気軽にコミュニケーションを図れるようなイメージです。

阿部:

なるほど、とても分かりやすいイメージですね。ところで、御社はデータを活用した要介護者の支援について御社は「ポラリス✕クルーズ」にも協力されていますね。

山岡:

「船に乗るときには車いす、でも降りるときは自分の足で」をキャッチフレーズに、船旅を楽しみながら集中的にリハビリを行う。このプログラムでも、要介護者の状態をアクティビティトラッカーがデータ収集し、その情報を元に専門家がリモートでリハビリプランを立てます。

阿部:

近年、遠隔リハビリテーションの取り組みも推進されつつありますが、まさに高齢者を再び元気にするサービスだと思います。プラン立案や介入プログラム提供にあたり客観的な状態把握は非常に重要です。デジタル同居サービスも、まず離れて暮らす親世代の生活実態や健康状態をリモートで把握する。これにより子世代は、親のちょっとした異変も見逃さずに済むようになりますし、心構えや準備もできます。そして、収集データに基づいて介護予防のアドバイスもできる。JDSCのAIによる電力データ分析によるフレイル検知の技術とも非常にシナジー高いものですね。御社との共創によって、より良い取り組みができそうですね。

山岡:

はい。JDSCとの共創は十分想定できると考えています。

デジタルを活用し、共助社会への転換を

山岡:

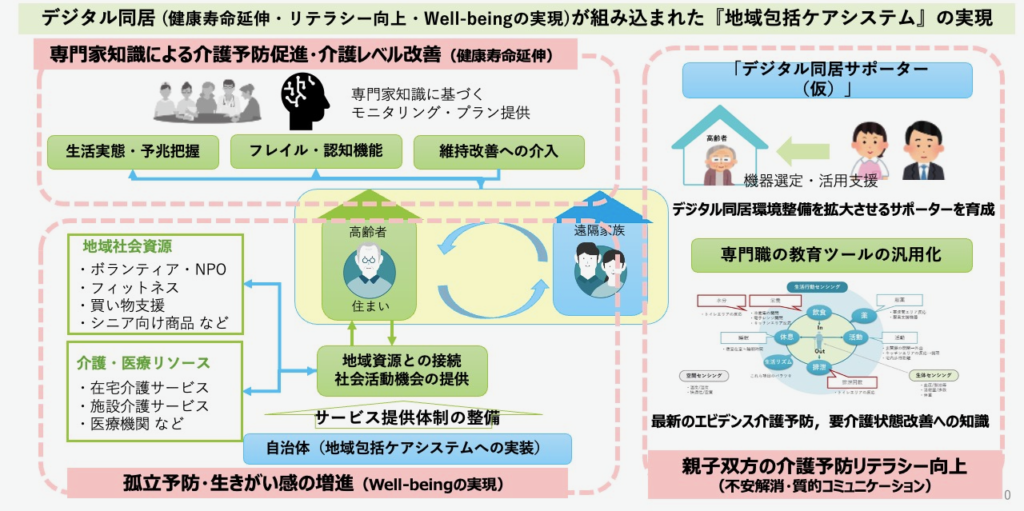

高齢者の孤立を予防し、生きがい感を高める。またデータに基づく専門家の介入により、介護予防に取り組む。つまりは健康寿命を伸ばすと同時に、可能な限りセルフケアで過ごしてもらえるようにしたい。実現できれば、子世代が親の介護のために仕事を諦めるような事態を防げます。一方で高齢者も健康でいられるのなら、一律65歳で引退などではなく、人によっては75歳や80歳でも元気に仕事をできるようになる。仕事を通じて社会に役立っている実感があれば、それは間違いなく生きがいにつながるでしょう。

阿部:

実際に90歳でも背筋がビシッと伸びて元気でイキイキしている人も多くいます。健康的で活発に行動できる、そのために疾病を予防するなどの生活習慣を身につけている。こんな人たちが増えていく未来像は、とても素敵だと思います。

山岡:

特に男性の要介護は、退職後の孤立から始まります。デジタル同居サービスを使えば、離れていても子世代とつながっている実感を得られます。仮にスマホを使えなくとも、テレビを通して家族とコミュニケーションできるのです。子世代はIoT家電などからのデータにより、一人暮らしの親でも生活実態を的確にモニタリングできるので安心です。さらに「デジタルご近所サービス」の展開も視野に入れています。

阿部:

また新しいワードがでてきましたね。それはどのようなサービスでしょうか。

山岡:

デジタルツールを介して、子世代が親の近所で暮らしている同年代の方々とつながるのです。その人たちとのつながりを通して、親に何らかの役割を与えてもらい、親とご近所の方が交流する機会を生み出す。たとえば親に対して、その方のお子さんを保育園まで迎えに行ってあげるよう頼む。するとそれがきっかけとなって、そのご家族と一緒に晩ごはんを食べたりできるかもしれません。

阿部:

面白い発想ですね。離れて暮らす親と、そのご近所さん間にリアルな関係性ができれば、子世代としても安心です。デジタル同居サービスやデジタルご近所サービスを活用できるようになれば、近未来に新しいご近所付き合いが誕生しそうです。「デジタル長屋」なんてどうでしょう?

山岡:

そう、そう。そんなイメージです。これまで地域包括ケアによる公助が推進されてきましたが、それだけでは社会負担が増すばかりです。だからといっていきなり自助を求められても、それは難しい。理想は共助的な社会へと価値観を変えていくサービスの提供です。

阿部:

住民主体の取り組みつくり、互助を推進していくことはやはり重要ですね。常に新しい取り組みにチャレンジされており、改めてとても素晴らしいと思いました。上手く進むことを願うばかりか、社会課題に対峙し、何とかしたいという想いは同じであると再認識しました。私たちJDSCも新たな試みとして、軽度認知障害(MCI)の早期発見にもチャレンジしています。MCIを検知できれば、コグニティブフレイルも発見できます。外出の時間やタイミングと回数、睡眠時間、食事のリズムなどを把握できれば、MCIの早期発見につながります。こちらについてもデジタル同居サービスとの連携によって、より効果的な取り組みができるのではないかと思いました。 山岡:私たちも連携によって生まれるチャンスは、とても大きいと思っています。今回のフレイル対策コンソーシアムへの参加を通じて、パートナー企業との連携も強化し、介護予防にも力を入れていきたいし、高齢者を誰よりも理解できている企業を目指したいと思います。